実習風景~その146~

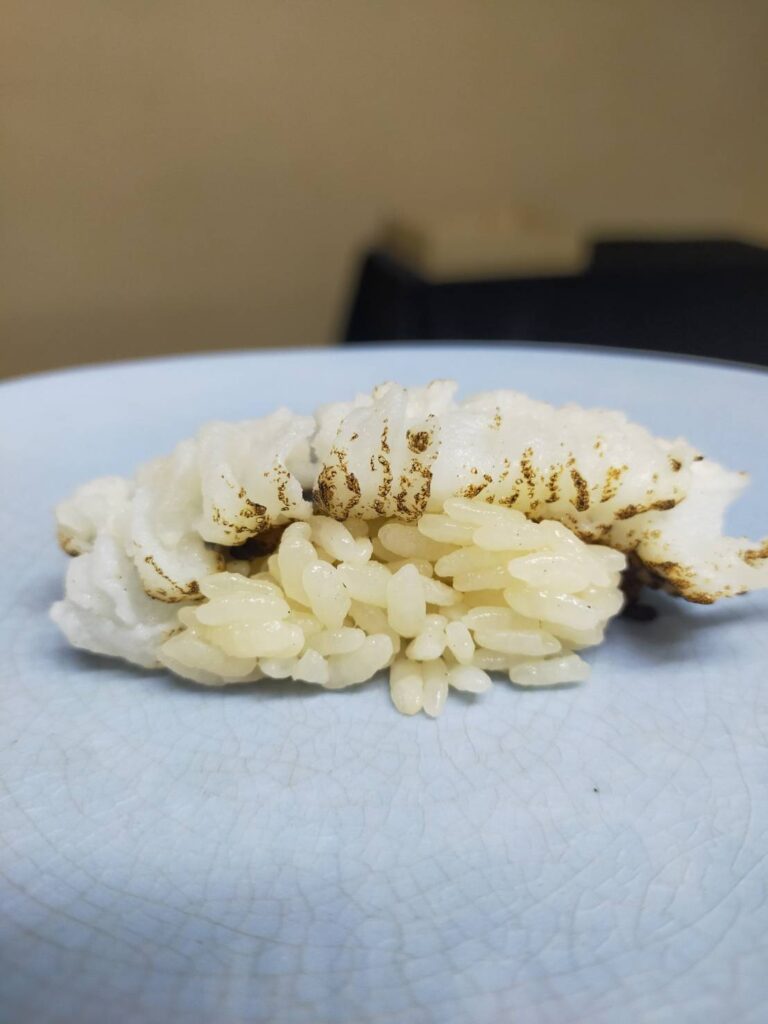

本日の京都寿司アカデミーの授業では、寿司職人としての基礎と応用を高めるため、「握りの練習」と「焼き魚の技法」に取り組みました。 まずは寿司の基本中の基本である「握り」。寿司を学ぶうえで欠かせない、シャリの整形やネタの扱い、そして手の動きに集中しました。指の圧力や手水の加減ひとつで、寿司の印象ががらりと変わることを改めて体感。特に意識したのは、シャリとネタの一体感と、見た目の美しさ。寿司教室として、京都寿司アカデミーでは、繊細な所作の積み重ねを何よりも大切にしています。 午後は焼き魚の練習へ。寿司とは異なる「火の技術」に触れることで、調理の幅が一気に広がるのを感じました。塩のあて方、火加減、皮目の香ばしさの出し方など、焼き物特有の繊細な見極めが求められます。焼きたての魚の香りと旨味を味わいながら、素材を引き立てる火入れの重要性を改めて学ぶことができました。 京都という食文化の深い土地で、寿司を学ぶことの喜びと奥深さを日々実感しています。こうした寿司教室での経験が、将来の糧になると信じて、また明日も技術を磨いていきます。