実習風景~その136~

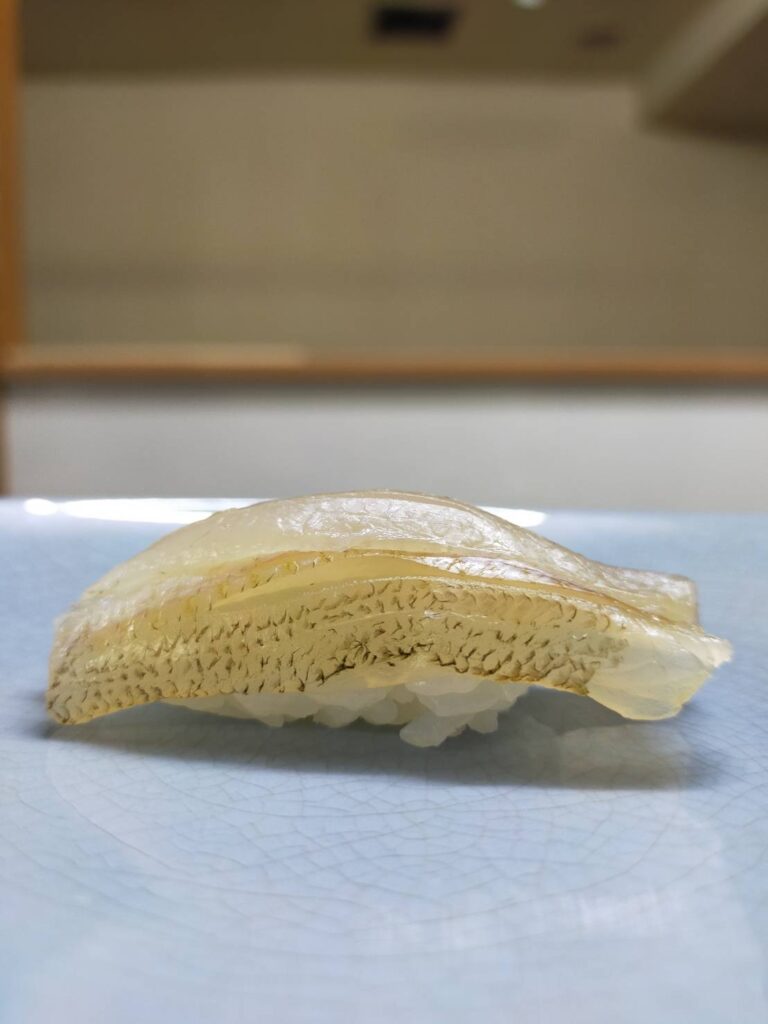

本日の京都寿司アカデミーでは、季節の味覚を活かした三種の寿司と刺身の実習を行いました。 まずは、サザエの刺身。活きのよいサザエを丁寧に殻から外し、肝を傷つけないよう慎重に処理。コリコリとした独特の食感と、ほんのりと漂う磯の香りが口に広がり、まさに初夏を感じさせる一品です。肝まで美味しく食べられるよう下処理にも工夫を凝らしました。 次に、鯵(アジ)の握り。脂が乗り始めた旬の鯵を三枚におろし、薄く切り付けてシャリに合わせます。薬味には刻みネギとおろし生姜を添え、酢飯のほのかな甘みと鯵の旨みが絶妙に調和。さっぱりとした清涼感が口の中に広がり、暑さを忘れるような一貫になりました。 そして、キスの昆布締め握り。繊細な白身魚のキスを昆布で締め、ふくよかな旨味と上品な香りを引き出した逸品です。昆布の香りがほのかに移り、酢飯との相性も抜群。“素材を活かすひと手間”の大切さを学ぶ実習となりました。 京都寿司アカデミーでは、ただ握るだけではない、素材ごとの扱い方、ひと手間を加える技術、そして四季を映す感性までを丁寧に伝えています。「寿司を学ぶ」ということは、味だけでなく季節や文化を感じ取る力を育てることでもあります。