実習風景~その63~

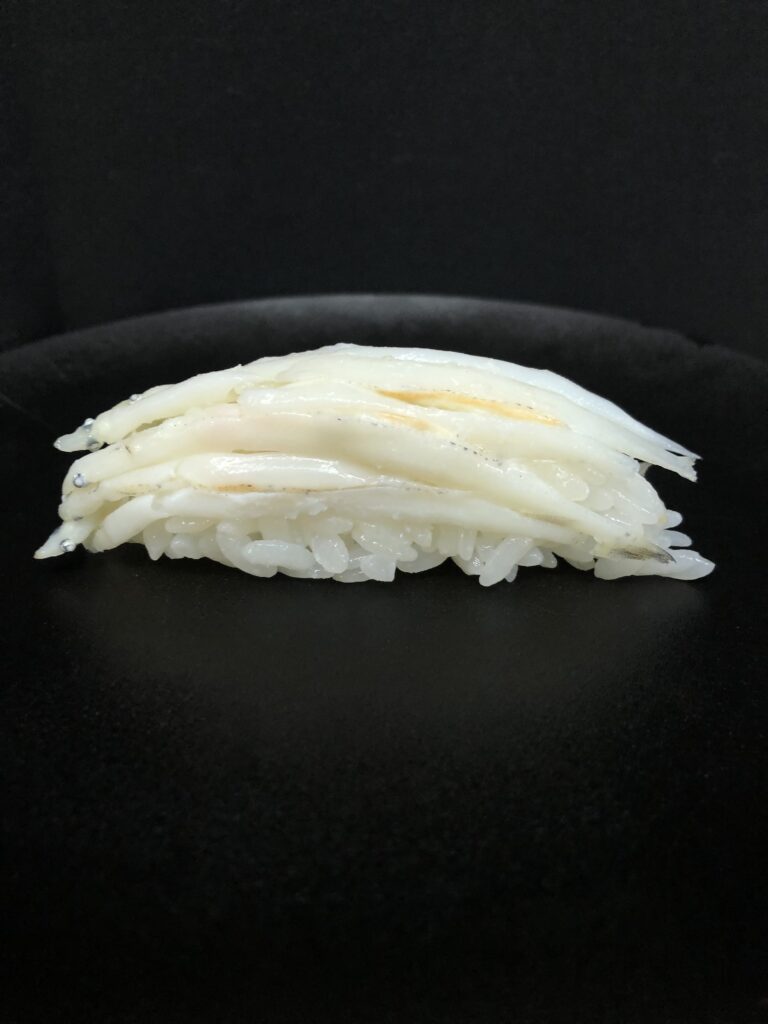

こんにちは!京都寿司アカデミーの永井です。 本日は、赤メバルとスルメイカを使った握りの練習についてお話しします。まず、赤メバルの握りについてです。赤メバルは繊細な白身魚で、脂が乗っていて淡白ながらも豊かな旨味があります。捌き方は、身の繊維に沿って丁寧に包丁を入れ、薄めに切り出すことがポイントです。シャリとの相性を考慮して、少し甘めの酢を使うと魚の風味が引き立ちます。仕上げに少量の塩や柑橘を加えることで、赤メバルの味わいが一層際立ちます。次に、スルメイカの握りです。スルメイカは、コリッとした食感と独特の風味が特徴です。イカは新鮮さが大切で、包丁で隠し包丁を入れ、食感を柔らかくする工夫が必要です。握る際は、イカの繊維に沿って切り目を入れ、見た目と食感の良さを追求します。スルメイカの握りには、少量の塩や醤油、わさびがよく合い、シンプルながらもイカの風味を引き立てます。赤メバルとスルメイカ、どちらも違った魅力を持つ魚であり、握り寿司の技術を磨くための優れた素材です。