実習風景~その53~

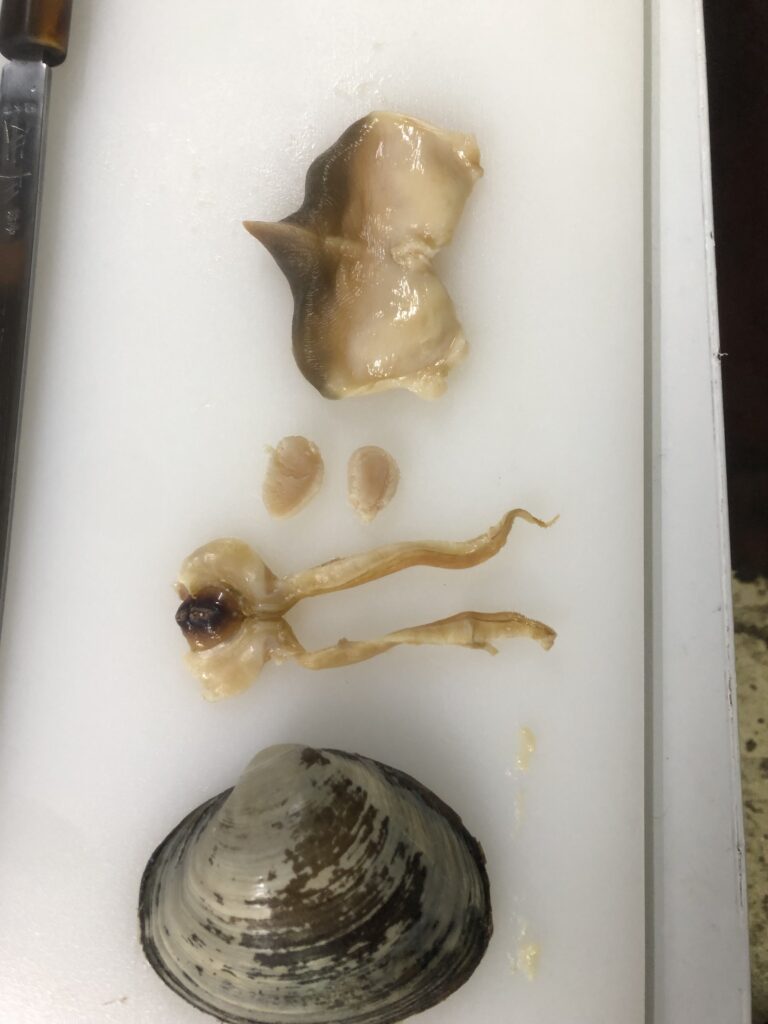

こんにちは!京都寿司アカデミーの永井です。 本日も握りの練習を行いました。今回のテーマは、冬の味覚を活かした「たら白子」と、季節感を大切にした寿司の技術を磨く内容です。たら白子は、その繊細な味わいを引き立てるため、軽く塩を振り、さっと湯通しした後に冷やし、握りに使いました。白子の滑らかな食感とシャリのバランスを取るのが難しく、繊細なタッチが要求されます。 また、茶碗蒸しの練習も行いました。具材の選定や出汁の取り方、蒸し加減など、一つひとつの細かいポイントに注意しながら、完璧な舌触りを目指して作りました。茶碗蒸しは、寿司と一緒に提供することで、全体の食体験を豊かにする重要な役割を果たします。 さらに、つぶ貝の刺身にも挑戦しました。つぶ貝はコリコリとした食感が特徴で、刺身にする際の包丁捌きが重要です。細かく隠し包丁を入れ、食べやすくかつ美しい仕上がりを意識しました。今回の練習では、冬の旬の食材を使った一連の技術を習得し、生徒たちにも季節を感じさせる握りの魅力を伝えることができたと思います。